Visiter une ville ou un village datant de l’époque médiévale, c’est plonger dans son histoire et dans celle de son pays ainsi que dans sa culture. Tout est lié, tout s’assemble.

« Les vestiges du Moyen Âge, un peu moins nombreux chaque décennie, témoignent encore d’une réelle prospérité dès le XIIIe siècle à PUY L’ÉVÊQUE.» LARTIGAUT

Sources :

- Alain Decaux raconte.

- Jacques Mayssal : Puy L’Évêque et son canton.

- Jean Lartigaut : Puy L’Évêque au Moyen-Âge.

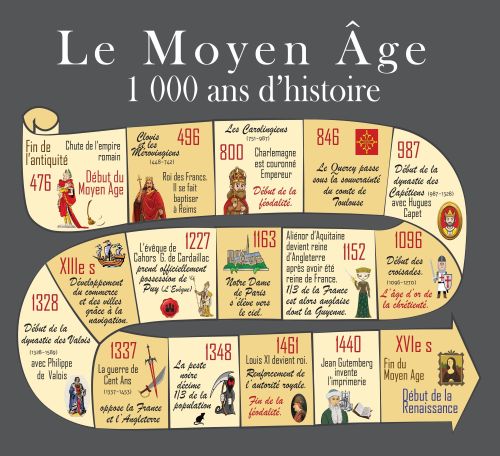

Quelques rappels historiques concernant le Moyen Âge qui s’étale sur 1000 ans, du Ve au XVe siècle, entre l’Antiquité et la Renaissance.

Le Moyen-Âge est une longue période pleine de bouleversements et de rebondissements qui se divise en 3 parties :

-

I. Le Haut Moyen-Âge, de la fin du Ve siècle à la fin du Xe siècle.

-

II. Le Moyen-Âge central ou classique, du XIe siècle à la fin du XIIIe siècle.

-

III. Le Bas Moyen-Âge ou Moyen-Âge tardif, du XIVe siècle à la fin du XVe siècle.

3 dynasties royales se sont succédées et ont couvert ces périodes :

-

- Les Mérovingiens (448 – 742)

-

- Les Carolingiens (751-987).

-

- Les capétiens (987- 1328).

I. Le Haut Moyen-Âge, de la fin du Ve siècle au Xe siècle. Cinq siècles qui ont changé le monde.

A la découverte du monde :

-

Les Huns, peuples venus d’Asie envahirent l'Empire Romain affaibli. Ces envahisseurs barbares provoquèrent sa chute en 476 et marquèrent le début du Moyen-Âge.

-

Entre l’an 610 et l’an 632, Mahomet prêcha une nouvelle religion en Arabie : l'Islam. Cette religion, suite aux conquêtes arabes, s’étendit au Moyen-Orient puis autour de la Méditerranée.

-

Du VIIIe au XIe siècle, les Vikings migrèrent des pays scandinaves jusqu’en Europe et au-delà, pour faire du commerce et s’implanter dans nos régions mais aussi pour les piller.

- 1. Les Mérovingiens (448 – 742).

Cette dynastie doit son nom à Mérovée, le grand-père de Clovis. C’est la période de la constitution des royaumes Francs.

Clovis, né vers l’an 466, savait par son père, que depuis les invasions barbares, la seule véritable autorité en Gaule était celle des évêques et que, pour réussir sa conquête, il devait avant tout obtenir l’amitié de ces prélats. Le roi des Francs, reçut le baptême en 496 à Reims, il fut le 1er roi catholique. 3 000 soldats se firent baptiser à sa suite.

A la mort de Clovis, en 511, le royaume franc fut morcelé entre ses cinq fils : (Orléans, Paris, Soissons, Reims, Burgondes) comme le prévoyait la loi salique et il s’affaiblit du fait de leurs mésententes. Les derniers rois Mérovingiens ont fini par être si méprisés par leurs sujets que ceux-ci les surnommèrent « les rois fainéants ».

L’administration des domaines du roi était entièrement à la charge de majordomes, appelés « maires du palais ». Charles Martel était l’un de ces « maires du palais ».

Les forces musulmanes se déplacèrent de l’Arabie en direction du nord jusqu’en Europe créant l’expansion concomitante de l’Islam. Dès l’an 711, les musulmans berbères, peuples originaires d’Afrique du Nord, connus sous le nom de Maures, envahirent l’Espagne et l’occupèrent pendant plus de 700 ans. Les musulmans exerçaient un contrôle économique et politique presque total sur la Méditerranée. Durant cette période, l'Islam fit de rapides progrès dans les sciences, les arts, l’industrie et le commerce.

Les forces musulmanes décidèrent de franchir les Pyrénées et commencèrent à pénétrer les royaumes francs, ce qui leur valut le surnom de Sarrasins. Charles MARTEL les repoussa avec son armée à Poitiers en 732 et se fit proclamer « roi des Francs ».

- 2. Les Carolingiens (751-987).

Avec Charles MARTEL, une nouvelle dynastie vit le jour : les Carolingiens, du latin Carolus, ou Charles.

En 741, son fils, Pépin le Bref obtint la bénédiction du pape et devint le 1er roi carolingien.

Mais c’est le fils de Pépin le Bref, petit-fils de Charles MARTEL : Charlemagne, né aux environs de 745, qui, en unifiant une grande partie de l’Europe occidentale, en fut le plus illustre représentant : Roi de France en 768, puis Empereur en l’an 800.

Charlemagne, signa dans la continuité de son père, une alliance avec l’Église et lutta contre les païens, les Lombards et les musulmans.

Il exigea un serment de fidélité aux grands seigneurs, ducs ou comtes, qui administraient les vastes territoires qu’il leur avait confiés en échange de services rendus. En se recommandant au roi, ces grands seigneurs devenaient ses vassaux. Ces vassaux eurent eux-mêmes des vassaux. Commença ainsi à se créer “la féodalité” basée sur le principe de la subordination dont les conséquences se perpétuèrent dans notre pays pendant des siècles.

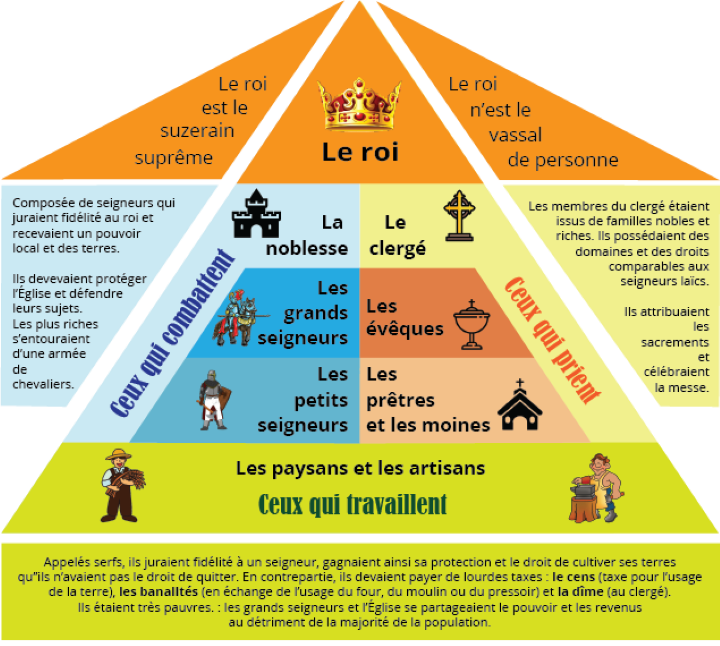

La féodalité, système politique :

La féodalité (terme apparu au XVIIIe s et dérivé de fief) est une organisation économique, sociale et politique fondée sur des liens d’homme à homme dans laquelle une classe de guerriers spécialisés : les seigneurs, subordonnés les uns aux autres, domine une masse paysane qui exploite la terre et les fait vivre.

Rapidemment, elle divisa la population en 3 groupes ou « classes sociales » ou « ordres » ou « états » en établissant une hiérarchie sociale :

-

la noblesse composée par les seigneurs : comtes et ducs étaient « ceux qui combattaient »,

-

le clergé composés des membres de l’Église catholique qui étaient « ceux qui priaient ».

-

Les paysans et artisans étaient « ceux qui travaillaient » aux besoins de tous.

Le système féodal associa l’unification politique à l’unification religieuse des territoires. L’Église s’affirma et s’organisa, elle aussi, dans une hiérarchie.**

Jusqu’au XVe siècle, la féodalité permit aux nobles et aux vassaux de se partager les pouvoirs et les revenus au détriment de la majorité de la population qui était paysanne.

L’empire carolingien s’ouvrit vers le progrès. Charlemagne institua des réformes

-

culturelles (en valorisant l’érudition, les arts et la littérature et en encourageant la scolarisation dans tout le royaume),

-

économiques (monnaie en argent qui remplaça l’or, réseaux commerciaux en améliorant les routes et favorisant les foires)

-

et religieuses (poésie et musique, architecture religieuse, enluminure et orfèvrerie) qui stimulèrent la renaissance carolingienne.

Sous son règne, l’art préroman apparut, et un bon nombre de cathédrales furent construites dans tout l’Empire qui seront reconstruites au XIIIe siècle.

La France de Charlemagne.

1 : Empire de Charlemagne.

2 : Territoires sous influence.

Charlemagne mourut en 814. Ses successeurs furent incapables de défendre le territoire franc. Certains nobles ou chevaliers qui avaient apportés leur aide à l’empereur avaient reçu des terres dont certaines représentaient de véritables provinces (fiefs). A leur mort, leurs héritiers devaient les restituer pour que le Suzerain les remettent à d’autres vassaux mais les descendants de Charlemagne avaient une autorité si faible que les comtes puissants, décrétèrent que dorénavant, ces terres étaient leur propriété et ils les léguèrent à leurs fils sans que les suzerains n’osent intervenir. C’est ainsi qu’apparut un nouveau corps social, “l’aristocratie nobilaire” et que se transmit héréditairement titres et privilèges.

Progressivement, les grands seigneurs choisirent eux-mêmes le roi. Ils purent avoir accès à des droits spécifiques, comme celui de battre monnaie, c’est-à-dire de fabriquer eux-mêmes des pièces de monnaie et d’en réglementer leur circulation.

En 846, Charles le Chauve fit passer le comté du Quercy sous la souveraineté du Comte de Toulouse.

Vers l’an 1000, le Royaume de France dut faire face à de nouvelles invasions barbares (Sarrasins, Hongrois, et surtout Normands).

La vie à cette époque :

Aux IX et Xe siècles, les demeures des seigneurs étaient encore sommaires, construites en bois sur une colline ou sur une motte artificielle. leurs lieux d’implantation étaient choisis avec soin, comportant des sources d’eau et dominant les terres cultivables. Les rôles étaient de surveiller les environs et de faire face à des attaques. On les entourait d’une palissade en bois protégée par des fossés. Si elles brûlaient, on les reconstruisait très vite, le bois ne manquait pas puisque le pays ressemblait à une immense forêt. Les terres défrichées puis cultivées autour des châteaux et abbayes étaient infimes.

En ce temps-là, un châtelain devait pouvoir rejoindre en une journée les limites de son domaine. Ainsi, les châteaux étaient très nombreux mais il n’en reste aucune trace puisque le bois ne se conserve pas. Les châtelains étaient avant tout des guerriers toujours prêts à se battre y compris avec leurs plus proches voisins (guerres privées). Les châteaux ressemblaient alors à des casernes abritant des soldats que les châtelains devaient nourrir et payer.

Les châteaux ne pouvaient pas se passer des villages et les villages dépendaient des châteaux. Avant les invasions normandes, les cabanes des paysans étaient disséminées sur les domaines des seigneurs mais la peur les fit se rapprocher des châteaux qui devinrent des asiles. La vie des paysans avait toujours été dure, la protection accordée par le seigneur l’a quelque peu adoucie. On construisit une palissade pour protéger leurs masures aux murs en torchis, au sol en terre battue avec un toit en chaume ou en simples branchages, qui constitua une enceinte supplémentaire au Château. Quand l’ennemi s’annonçait, les paysans s’enfermaient dans l’enceinte du château avec leur famille et leurs bêtes.

- 3. Les Capétiens (987- 1328). Une dynastie qui commence à la fin du HAUT-MOYEN ÂGE.

Cette dynastie commença en 987 avec Hugues Capet qui mit fin aux invasions normandes. Il était un descendant du grand seigneur et guerrier : Robert Lefort et de son fils, le comte de Paris : Eudes, tous deux combattants des Normands.

L’idée de la transmission héréditaire de la couronne par l’héritier mâle le plus âgé s’était imposée progressivement et durant les trois siècles et demi qui suivirent, la couronne royale se transmit de père en fils.

La vie à cette époque :

Les villages se formèrent de nouveau hors de l’enceinte du château, 95 % de la population était paysane. Beaucoup de champs se présentaient tout en longueur : leur étroitesse témoignait des difficultés du laboureur à faire exécuter une demi-tour à son attelage composé de huit boeufs ou chevaux ; il préférait réduire le nombre des manoeuvres. La paysannerie bénéficia de gros progrès. Les chevaux furent pourvus de colliers d’épaule, une récente invention qui prenait appui sur leur ossature sans les étrangler et qui leur permettait de tirer des charges 4 fois plus lourdes. Les animaux de trait furent ferrés, limitant l’usure de leurs sabots. Les outils de travail de la terre en bois furent remplacés par des outils en fer. Les terres étaient mises en jachères et les paysans pratiquaient l’assolement : l’alternance des cultures pour de meilleures récoltes. Les intempéries étaient encore une de leur préoccupation majeure et la cause de grandes famines.

II. Le Moyen Age central ou classique, du début du XIe siècle à la fin du XIII e siècle.

L’âge d’or de la chrétienté.

Au XIe siècle, partout à travers le royaume, on édifiait des églises en pierre et non plus en bois, dont la cloche renseignait les paysans de la fin des travaux aux champs mais surtout de l’heure des prières car le centre de la vie, était l’église. La foi animait tous les Français et en particulier les femmes qui se rendaient à l’église 3 à 5 fois par jour pour la prière et au moins 1 fois par semaine pour les offices.

Certaines personnes consacrèrent leur vie entière à Dieu en devenant prêtres ou en s’enfermant dans une abbaye dont le nombre ne cessait d’augmenter. Au début du XIIe siècle, 815 monastères dépendaient de l’abbaye de Cluny (disciples de St Benoît). Les moines y recopiaient des manuscrits qui enrichissaient leurs bibliothèques.

Les églises, en pierre, furent construites selon l’art roman : murs épais dotés de peu de fenêtres, puis à partir du XIIe siècle, selon l’art gothique qui permit d’agrandir les ouvertures. Elles furent à la fois le témoignage d’une foi ardente, l’indice d’un fort développement économique, l’expression de grands progrès techniques et l’occasion d’éclatantes prouesses artistiques dans de nombreux corps de métiers. De celles, bâties en nombre avant le XIe siècle, il ne reste souvent que des éléments incorporés à des constructions ultérieures.

La puissance de l’Église dépassait celle des rois. Elle réussit à faire respecter la trêve de Dieu, à interdire aux seigneurs l’usage de leurs armes certains jours de la semaine.

La vie à cette époque :

Dans l’abbaye, le silence était profond … les moines dormaient. Seul, l’un d’eux restait éveillé, assis sur un tabouret, ne quittant pas des yeux un gros cierge creusé d’encoches qui se consumait lentement. Dès que la flamme léchait la nouvelle encoche, le moine en faction sautait sur ses pieds et agitait vigoureusement une clochette : il était l’heure pour ses frères de se lever pour réciter les prières noctures.

Même au Moyen-Âge, le temps était rythmé. Aproximativement parfois. Quand le soleil brillait, les sacristains pouvaient consulter le cadran solaire avant de sonner la cloche qui annonçait les offices. Une nouvelle année ne commençait pas forcément le même jour pour tous les francs. D’ailleurs presque personne n’aurait su dire quelle année était en cours. Ce ne fut que durant la 2ème moitié du XIe siècle qu’apparut dans l’abbaye de Cluny une horloge fonctionnant à l’eau : une clepsydre.

Quant aux paysans, ils avaient une conception particulière du temps ; ils se le représentaient comme quelque chose de répétitif revenant sans cesse à son point de départ telles les saisons avec leurs activités propres qui se succédaient (labours, semailles, récoltes…).

Au XIIe siècle, le commerce reprit.

Le commerce commença à renaitre dans les ports de la méditerranée et gagna progressivement tout le royaume. Les marchandises circulaient surtout par bateaux. Les marchands longtemps itinérants (surnommés « les pieds poudreux » ) ont eu besoin de rendez-vous réguliers pour traiter d’affaires en gros volumes. Les foires répondent à cette demande. Les villes se développèrent et s’enrichirent.

Artisans et marchands s’y installèrent transformant les matières premières, ils ouvrirent boutiques et ateliers. Leurs activités croissantes nécessitèrent l’emploi d’ouvriers. De jeunes paysans quittèrent la terre pour vivre dans les villes qui grandissaient. L’animation y était importante les jours de marché. Toutes les villes appartenaient à un seigneur ou un évêque qui exigeait des redevances comme auprès des paysans.

Le commerce des marchands et artisans nécessitait des déplacements qui se firent en “caravanes armées” sur les routes très peu sûres. Au sein des villes, des groupements professionnels se créèrent : les “corporations”.

Vint le jour où les bourgeois revendiquèrent des avantages, des libertés ou des franchises. Des “chartes”, textes précisant leurs nouveaux droits, furent rédigées le plus souvent pacifiquement mais parfois nécessitèrent des négociations sur plusieurs années. Petit à petit, la plupart des grandes villes gagnèrent leur indépendance. On les nomma : “des communes”, elles s’administrèrent elle-mêmes avec maires et échevins (conseillers municipaux) et eurent une armée appelée milice. Leurs organisations différaient d’une ville à l’autre, mais le roi arbitrait et il devint le protecteur de la bourgeoisie.

Le temps des croisades.

Les musulmans avaient pour ville sainte Jérusalem ce qui ne convenait pas aux chrétiens puisque le tombeau du Christ s’y trouvait. Pour libérer la ville, le pape appela les chrétiens d'Europe à partir en croisades entre 1096 à 1270. Les combats furent acharnés, de longue durée et causèrent beaucoup de pertes humaines pour s’emparer enfin de Jérusalem en 1099. Le royaume franc de Jérusalem dura presque 1 siècle durant lequel il se couvrit de châteaux forts dont certains existent encore. En 1187, les Turs reprirent Jérusalem. Philippe-Auguste de France, Richard Coeur de Lion d’Angletrerre et Frédéric Barberousse d’Allemagne luttèrent ensemble contre le Sultan Saladin pour tenter d’y reprendre pied.

La noblesse française se trouva affaiblie après les croisades car beaucoup de chevaliers croisés partis chercher le pardon de leurs péchés, périrent ou se ruinèrent. Les rois et les villes bénéficièrent de cette conséquence.

Un divorce catastrophique.

le 25 juillet 1137, le roi de France : Louis VII épousa la duchesse d’Aquitaine, Aliénor qui lui apporta en dote tout le sud-ouest de la France jusqu’aux Pyrénées : le Poitou, le Limousin, l’Aquitaine (Guyenne) et la Gascogne. En 1146, elle l’accompagna à une croisade et découvrit de beaux paysages où des princes et des seigneurs séduisants l’éloignèrent encore davantage de son époux austère dont elle dit plus tard : “J’ai épousé un moine, non un roi !".

De retour en France, Louis VII, jaloux, la répudia. Aliénor, redevenue libre tomba amoureuse de Henri Plantagenêt à l’allure athlétique et l’épousa, lui offrant la dote dont elle était restée la Duchesse. Ce dernier devint roi d'Angleterre sous le nom de Henri II. Tenant de sa mère le Duché de Normandie, de son père : le Maine et l’Anjou et de sa femme le Comté d’Aquitaine, il fut en France plus puissant que le roi !

Comte d’Anjou, Henri II était le vassal du roi mais en qualité de roi d’Angleterre, il n’accepta plus l’autorité de Louis VII. Ses fils dont Richard Coeur-de-Lion adoptèrent la même attitude envers le fils de Louis VII : Philippe-Auguste. De retour de croisade, la situation s’envenima.

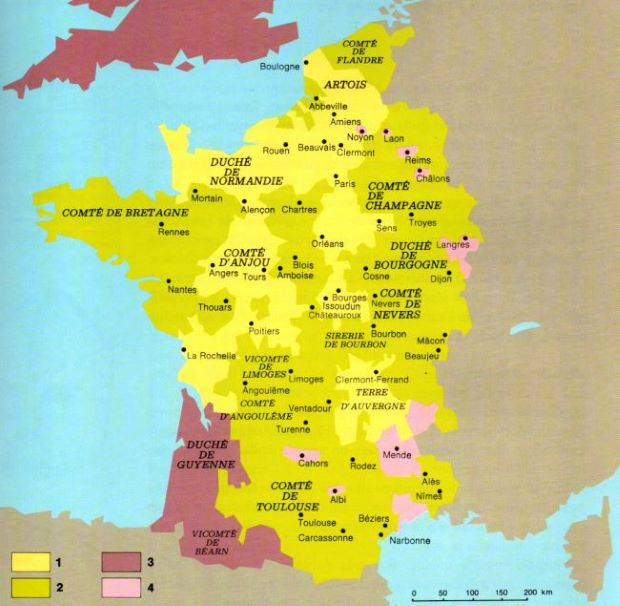

Le règne de Philippe-Auguste.

Philippe-Auguste (1165 - 1223) mit progressivement fin à la société féodale et au pouvoir personnel de certains seigneurs. Il devint « le roi de France » et non « le roi des Francs ». Il fit de Paris la capitale et inventa un nouveau gouvernement avec baillis, prévôts et sénéchaux qui le représentaient en province. Alors apparut la notion de Nation.

Il agrandit le royaume grâce à ses victoires sur les Anglais gagnées par des guerriers de profession. Et pour la 1ère fois, des hommes à pied appartenant aux milices des “communes” (autrement dit, des bourgeois) allaient combattre auprès de Philippe-Auguste et annexer l'Artois et la Picardie.

*La France à la mort de Philippe Auguste (1223).

1 : Domaine royal.

2 : Fiefs mouvants de la couronne.

3 : Possessions anglaises.

4 : Seigneuries appartenant à l’Église.

La vie à cette époque :

Le Temps des chevaliers. On ne naissait pas chevalier, on le devenait. Cet honneur, tous les jeunes seigneurs de France rêvaient de l’obtenir depuis l’âge de raison. Après une enfance passée dans le château de leur père, auprès de dames qui les avaient dorlotés, ils étaient confiés dès leur 17e anniversaire à un précepteur exigeant et à des maîtres d’armes.

Venait le jour où ces jeunes apprentis quittaient leur famille pour se soumettre à un nouveau maître qui leur réservait les pires corvées : se lever tôt pour étriller les chevaux, aider le maître à s’habiller et le servir toute la journée. Si toutefois, le maître les laissait en paix, c’était son épouse qu’ils devaient servir. Ils ne se nourrissaient qu’après leur maître qu’ils aidaient ensuite au coucher. Ils repartaient alors aux écuries avant de pouvoir s’endormir d’un sommeil de plomb. Et ceci pendant plusieurs années.

Une messe était donnée pour l’adolescent en présence du suzerain et de sa famille. Il attendait à genoux pendant les 10 heures qui la précédaient . Dans la cour du château, les trompettes sonnaient la cérémonie de l’adoubement : il était temps de s’agenouiller sur un tapis pour recevoir d’une part le haubert (cotte de maille), le bouclier et les éperons de chevalier et d’autre part l’accolade de son seigneur après avoir prêter serment de respecter tout ce qu’enseignait et ordonnait l’Église, de vouer une fidélité absolue à ses chefs de guerre, de respecter ses devoirs de vassal et de suzerain. Un repas de fête cloturait la cérémonie.

LOUIS IX (1214-1270) : le seul Saint, roi de France.

Louis IX, ou St Louis, roi en 1226 à l’âge de 11 ans, petit-fils de Philippe-Auguste fut le seul roi de France sanctifié. Il est souvent représenté assis sous un chêne de sa propriété de Vincennes, rendant justice ou lavant les pieds d’un pauvre ou encore, nourrissant des lépreux ou également, présentant une relique : la couronne d’épines du Christ qu’il rapporta en France.

La Sainte-Chapelle a été dressée à la mémoire de Saint-Louis. Partout sous son règne se sont élevées de nouvelles églises ou cathédrales. Des ponts de pierre ont été construits ainsi que des hôpitaux (hôtels-Dieu) qui accueillaient gratuitement les malades ainsi que le 1er port du royaume en Méditerranée : Aigues-Mortes.

Sous Saint-Louis, la France était riche, la monnaie était solide, la paix avait favorisé le commerce et les villes se sont agrandies.

La Lutte contre l’hérésie. Histoire locale.

-

Le catharisme gagnait le sud du QUERCY et notamment les abords de PUY L’ÉVÊQUE, le Comte de TOULOUSE était sembla-t-il favorable à cette nouvelle religion.

-

En 1208, le pape Innocent III, prit comme prétexte l’assassinat de l’un de ses prélats : Pierre de Castelnau, pour lancer la croisade contre les cathares ou albigeois. Ce fut l’origine d’une guerre particulièrement violente contre les anticléricaux et évangélistes du Midi de l’actuelle France, déclarés hérétiques.

-

Guillaume de CARDAILLAC, comte Evêque de CAHORS de 1208 à 1234 et illustre militaire ecclésiastique à cette époque, en dépit de sa subordination au Comte de TOULOUSE soutint Simon de MONTFORT qui menait croisade pour le Pape, contre les Albigeois. Il lui fournit des troupes pour combattre cette hérésie.

-

En 1211, Simon de MONTFORT concéda le comté de CAHORS à Guillaume de CARDAILLAC. Les fiefs qui constituaient la seigneurie DEL PUG de PUY L’ÉVÊQUE furent réunit à l’évêché. Guillaume de CARDAILLAC jugea prudent d’officialiser le rattachement de PUY L’ÉVÊQUE au domaine du comte-évêque de Cahors par une bulle du pape Grégoire IX édictée en 1227 au Concile de LATRAN.

-

Guillaume V de CARDAILLAC - Évêque de CAHORS (1208-1235) fut en 1211, le premier des évêques Cadurciens à faire hommage du comté de Cahors au roi de France. Il obtint le titre de Baron du Roi alors que ses prédécesseurs ne relevaient que du comte de Toulouse. Pour cela, il s’était rendu à la cour pour prêter serment successivement à Philippe-Auguste (1211), à Louis VIII (1223) et à Saint-Louis (1229) promettant que le comté de Cahors ne serait jamais hostile à la couronne.

Au Moyen Age, le terme barons (barones), d’origine germanique signifiant « homme libre » ou « guerrier », désignait tous les membres de la haute aristocratie qui tenaient directement leur fief du roi.

Nombre d’évêques, grands propriétaires fonciers étaient comtes de leur ville épiscopale, tels ceux de Cahors, le Puy, Clermont… La double dignité de Comte et d’évêque mêlait le “pouvoir temporel” et “l’autorité spirituelle”. Temporel et spirituel côte à côte interféraient parfois.

- En 1213, le pape confia cette lutte à l’Inquisition, tribunal ecclésiastique médiévél d’exception.

La fin du XIIIe siècle et l’essor de PUY L’ÉVÊQUE.

Philippe IV ou Philippe le Bel (1268 - 1314) petit-fils de Saint-Louis monta sur le trône en 1285 et devint un de nos grands rois. Partout en France, un nouveau paysage, ébauché par quelques rois avant lui ( Louis VI le Gros, Louis VII et Philippe Auguste), se dessina et connut son apogée : construction de châteaux forts, croissance démographique, développement des centres urbains et du réseau routier, constitution de la bourgeoisie et progrès de l’agriculture.

La vie à cette époque :

A Paris, une multitude de métiers se sont organisés grâce aux corporations ; des milliers de jeunes étudiaient à l’université au quartier latin (langue usitée pour l’enseignement) : droit , médecine, théologie, arts libéraux..

Le nombre de Français ne cessa de croitre, et donna lieu à un élan bâtisseur grâce à des artisans de génie : tailleurs de pierre, sculpteurs, charpentiers, verriers, forgerons… L’amélioration des techniques de construction allait de pair avec l’invention de machines plus perfectionnées treuils, palans, grues, etc.

A la campagne, les forêts tentaculaires ont régressé laissant place à de riches et harmonieuses cultures et dans les villes, les foires attirèrent d’immenses foules.

La fin des Templiers.

Les abbayes étaient riches, le clergé aussi mais ne cèdait pas d’argent à Philippe-le-Bel qui en avait de plus en plus besoin pour administrer son royaume. Furieux, il fit élire un pape prêt à lui obéïr qu’il plaça en résidence à Avignon.

Les Templiers, moines-soldats qui avaient quitté la Terre Sainte s’étaient répartis en Europe dans des forteresses appelées commanderies où nobles et bourgeois déposèrent leur fortune à l’abri des pillards. Peu à peu, ces templiers se transformèrent en banquiers, ils inventèrent d’ailleurs le chèque bancaire.

En 1312, accusés de crimes imaginaires, les forces royales attaquèrent le même jour tous les Templiers dans chacune des commanderies du royaume et les exterminèrent en s’accaparant de la plupart de leur or : l’autorité royale l’emportait sur les intérêts particuliers.

Histoire en Quercy.

Guillaume V de CARDAILLAC entreprit d’importants travaux pour rendre le Lot navigable : des chemins de halage furent établis, barrages et écluses n’existaient pas. Des privilèges furent accordés aux consuls de Cahors, notamment celui de battre monnaie à partir de 1224.

En 1271, sous l’impulsion de Louis IX ou Saint-Louis , PUY L’ÉVÊQUE reçut une charte des coutumes avec droit d’élection de 6 consuls (magistrat municipal chargé de l’administration de la ville). Cette charte qui marquait le début de l’autonomie de la gestion des villes et villages, prévoyait par contrat signé, les usages, coutumes, privilèges, devoirs et châtiments.

Les évêques commencèrent à bâtir PUY L’ÉVÊQUE :

-

Un hôpital et une léproserie furent d’abord entrepris. La lèpre sévissait dans le QUERCY et un véritable hameau regroupait alors ces malades. Selon les habitudes de l’époque, la léproserie fut située de façon que les vents dominants ne poussent pas les effluves malins vers le village occupé par la population saine. Son existence fut révélée par des enregistrements de donations dans des actes notariés.

-

L’actuelle tour de la Mairie était le cœur d’un éventail de trois lignes de remparts. L’une de ces lignes rejoignait l’église qui formait ainsi le bastion Nord-Est et les autres plongeaient vers le LOT.

-

L’une des merveilles du site classé est la salle capitulaire appelée LA LYCHAIRIE qui fut une ancienne dépendance du palais épiscopal mais aussi une salle d’audience des vassaux qui souhaitaient protéger les populations contre l’hérésie.

-

L’église St Sauveur, à l’initiative des Seigneurs de GUISCARD commença à s’élever dans les hauteurs de PUY L’ÉvÊQUE.

Jean LARTIGAUD déclara dans “PUY L’ÉVÊQUE au MOYEN ÂGE” :

Le castrum, château et surtout habitat subordonné bien développé à la fin du XIIIe siècle, était effectivement la justification de cette paroisse de faibles dimensions. Celle-ci comportait la presque totalité de l’agglomération et un petit territoire rural … On découvre ainsi le contraste saisissant entre le modeste territoire paroissial d’environ 150 ha et la commune moderne de 2 663 ha formée de la totalité ou d’une partie seulement de 6 patoisses et comptant en tout 6 églises dont la plus importante ne contrôlait qu'1/18 e du territoire communal. … Ces proportions insolites témoignent de l’importance du castrum suffisamment riche et peuplé pour obtenir l’érection d’une nouvelle paroisse….

III. Le Bas Moyen Age ou Moyen Age tardif, du début du XIVe siècle à la fin du XVe siècle.

En France, les dynasties royales continuèrent à se succéder.

-

Les Valois (1328 – 1588) d’Orléans dont Louis XII en fut le seul représentant

-

et les Valois d’Angoulême avec François 1er avec qui arriva le mouvement Renaissance.

Charles IV décéda en 1328 sans héritier mâle. En France, de par la loi salique, les femmes n’étaient pas aptes à régner.

Les barons qui devaient nommer un nouveau roi, se sont trouvés face à 2 candidatures : celle de Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel ou celle d'Edouard d’Angleterre, petit-fils du même souverain dont les droits primaient.

Les barons proclamèrent roi Philippe de Valois appelé aussi Philippe VI le catholique.

Edouard III refusa de s’incliner.

Une guerre s’engagea qui dura 138 ans avec des alternances de combats et de trêves.

La vie à cette époque :

De nouvelles stratégies étaient adoptées pour faire la guerre, comme “le siège” qui consistait à encercler un château fort jusqu’à l’épuisement des ressouces alimentaires. On ceintura les cités de murailles en pierre surmontées de tours pour se protéger des nouvelles armes ennemies : le canon qui envoyait des boulets de pierre, de plomb ou de fer et faisait d’épouvantables dégâts.

La guerre de Cent Ans (1337 à 1453).

Une catastrophe n’arrive jamais seule : en 1348, la peste noire, propagée par les rats puis par les puces infectées fut un effroyable fléau. Elle tuait en 3 jours. Cette épidémie attint toute l'Europe, en commençant par Marseille puis le Languedoc, la vallée du Rhône, la Bourgogne, et remonta vers le nord. Certaines régions perdirent 2/3 de leur population et pourtant la guerre contre les Anglais continua.

Charles V (1338-(1380), confia la réorganisation de l’armée à un Breton, Bertrand du Gueslin qui reprit aux Anglais presque tous les teritoires perdus. Le pays respira et retrouva sa prospérité puis se déchira à nouveau, partagé entre 2 partis opposés : un favorable à la France et l’autre à l'Angleterre.

“Puy L’ÉVÊQUE, BÉLAYE et MONTCUQ furent pour les Anglais des places de ravitaillement, des postes avancés d’observation au centre d’un pays hostile.”. Deloncle.”

En 1428, tout allait mal pour Charles VII, les Anglais menaçaient Orléans. Beaucoup de batailles avaient déjà été perdues. Jeanne d’Arc que le peuple appela la Pucelle d’Orléans, combattit pour le roi et délivra cette ville l’année suivante. En continuant les combats pour libérer la France, elle fut blessée, capturée et brûlée vive sur un bûcher. Il fallut encore 20 années à Charles VII pour achever de bouter les Anglais hors de France.

Le QUERCY fut une zone tampon. Les limites de la Guyenne varièrent avec les vicissitudes de la domination anglaise. Ce fut en 1441 que PUY L’ÉVÊQUE fut définitevement libérée des Anglais. La royauté sortit renforcée de la guerre de Cent Ans, mais il fallut plusieurs générations pour que le QUERCY se repeuple et se reconstruise.

La conquête de la GUYENNE par les Français s’achèva en 1453 par la bataille de Castillon suivie de la prise de Bordeaux. La GUYENNE fut alors unie au domaine royal français. Ce lien fut définitif malgré une ultime, vaine et tardive tentative de reconquête en 1512 par Henry VIII.

La vie à cette époque :

Les derniers combats de la guerre de Cents Ans avaient ruiné la France. Les paysans avaient déserté les campagnes infestées de brigands. Les loups, audacieux, s’étaient multipliés et étaient même rentrés dans Paris. Charles VII organisa de grandes chasses pour en venir à bout, exempta les paysans d’impôts pour qu’ils regagnent leurs campagnes, créa une armée permanente pour se libérer de la dépendance des chevaliers et favorisa les entreprises des grands marchands : exploitation de mines, flotte, commerce….

A PUY L’ÉVÊQUE, la construction de l’église ST SAUVEUR nécessita plus de 2 siècles (le XIV et le XVe siècles et plus) tant elle fut pertubée par la guerre de Cent Ans, par des maladies (la peste) et par des fléaux météorologiques. PUY L’ÉVÊQUE avec sa position stratégique sur le LOT fut occupée par les assaillants anglais à plusieurs reprises. Il est très probable que l’église Saint Sauveur initiale fut endommagée par les Anglais et que ces derniers, pour gagner les faveurs de la population locale, aient encouragé la progression de sa construction.

En 1461, Louis XI fut proclamé roi. Il redonna à la France sa quasi étendue d’aujourd’hui. Il garda tout au long de son règne, jusqu’en 1483, un important “sens de l’économie”. La justice était rendue au nom du roi, les impôts royaux étaient prélevés sans discution, l’armée permanente ne servait qu’au roi. Il renforça l’autorité royale contre les grands feudataires (titulaires d’un fief). Durant son règne de fer, il favorisa le commerce et l’industrie, introduisit la fabrication de la soie, réduisit le parlement à la soumission, le clergé à l’humilité et les Français à l’obéïssance. C’en était vraiment fini de la féodalité !

La vie à cette époque :

A la fin du Moyen Age, le Châtelain s’est octroyé des quartiers résidentiels avec jardins privés dans son château qui garda cependant son aspet défensif. (Garnison, tours et murailles). La châtelaine, élégante et instruite, s’occupa de l’éducation de ses enfants et exerça une autorité sur ses serviteurs. Elle prit un rôle de “maitresse de maison” en assurant un cadre de vie agréable à sa famille et en organisant des soirées festives avec musique, lectures ou jeux…

La naissance de l’imprimerie.

Jusque là, tous les livres que lisaient les Français alphabètes étaient manuscrits, recopiés à la main dans les monastères par les moines. Désormais, la plupart des nobles et des bourgeois savaient lire, les étudiants étaient plus nombreux et le besoin de livres se faisait sentir : les copistes ne suffisaient plus à la tâche.

En 1440, en Allemagne, Johannes (Jean) Gutemberg qui ignorait les découvertes préalables concernant sa préoccupation, confectionna des caractères métalliques mobiles et les assembla pour composer et imprimer la Bible (1455). L’innovation de Gutenberg : l’imprimerie, réduisit considérablement le nombre d’heures et d’hommes nécessaires à la production d’un livre ou d’un journal et donc leur coût. Les moines copistes se retrouvèrent désoeuvrés.

En France, la 1ère presse parisienne fut installée au collège de la Sorbonne et publia son premier livre en 1470. En 1447, le 1er livre en français fit son apparition.

L’histoire de l’imprimerie fut étroitement liée au développement de l’humanité et de la culture par la diffusion du savoir à un niveau jamais atteint. Une grande part de la population redécouvrit le savoir de l’ANTIQUITÉ. Celà marqua la venue des Temps Modernes portant un nouveau regard sur le monde et déboucha sur la RENAISSANCE.

L’INFLUENCE ITALIENNE.

Charles VIII, Louis XII puis François 1er éprouvèrent un coup de foudre pour l'Italie. La France redécouvrit des formes d’art oubliées, une passion de vivre, un besoin de d’entreprises hardies.

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE.

Des hommes partirent à la découverte du monde et en firent leur récit.

-

Au XIIe siècle, la navigation se perfectionna avec l’usage de la boussole, du gouvernail d’étambot (fixé à l’arrière d’un navire par des charnières, il donnait un meilleur contrôle sur la direction que l’aviron de gouverne en réduisant l’espace nécessaire aux manœuvres tournantes) et des caravelles (navires de moyen tonnage, rapide, à trois ou quatre mâts) avant l’apogée de la voile qui se produit au XVIIe siècle et XVIIIe siècle.

-

Au XIIIe siècle, Marco Polo, voyageur et écrivain vénitien d’une famille de commerçants entama avec son père et son oncle un grand voyage terrestre qui le mena sur la route de la Soie et en Chine en 1275. En 1291, il navigua en mer de Chine et sur l’Océan Indien. Son récit, le livre des merveilles du monde, resta longtemps l’unique source d’information géographique sur l’Extrême-Orient.

-

D’autres : IBN Battuta (1304 -1377) : voyageur et écrivain arabe surnommé le grand voyageur de l’Islam traversa l’Arabie, l’Asie Mineure, L’Inde, la Chine, le Sahara…, Jean Cabot (1450 – 1499), navigateur et explorateur italien pour le compte de l’Angleterre, découvrit Terre Neuve, Christophe Colomb (1451-1506 ) navigateur espagnol d’origine italienne, traversa l’Atlantique en espérant gagner l’extrême Orient et découvrit Cuba, St Domingue, la Guadeloupe, la Jamaïque, Panama, etc.

L’ART AU MOYEN ÂGE :

Au début du Moyen Âge, il n’y avait pas de distinction entre l’artiste et l’artisan. L’art, avant tout, était artisanal mais, au fil du temps, il s’est développé une grande variété stylistique. L’art romain avait précédemment développé un art très inspiré des Grecs, Il a prospéré dans les 1ers siècles après JC, autour de la Méditerranée et a évolué différemment en Orient et en Occident :

-

des peuples du Nord attaquant les frontières ont apporté une influence anglo-saxone et celtes : c’est l’art des migrations.

-

au sud, aux environs du bassin méditerranéen et à l’est, il subit l’influence perse et arabe.

La période moyenageuse a vu arriver l’expension du christianisme.

- L’art paléochrétien développé sous un patronage chrétien est divisé entre les arts rationnels : musique et chant (arts considérés supérieurs aux arts visuels à cause de sa fonction lithurgique importante) et les arts matériels qui faisaient véhiculer un message d’espérance de la foi et des menaces de sanctions des péchés au moment du jugement dernier.

L’esthétique est subordonné à la morale et à la religion.

Les arts matériels ont été ceux de la représentation avec des significations qui devinrent des symboles comme la vigne, le raisin, le berger (Christ guidant l’humanité). Elles ont été reprises des Romains mais les 1ers chrétiens ont développé leurs propres iconographies : le poisson ou l’ancre. Ils sont constitués essentiellement de scènes bibliques en peintures ou mosaîques et d’enluminures de manuscrits.

Les anciens temples romains furent convertis en églises chrétiennes ou démolis et utilisés comme matériaux de construction. Â plusieurs reprises, des courants de pensées ont interdit la représentation de Dieu, de la Vierge des Saints, jugés sacrilège.

Le Moyen âge connut un extraordinaire élan bâtisseur grâce à des artisans de génie : tailleurs de pierre, sculpteurs, charpentiers, verriers, forgerons… bien que, durant ces dix siècles entre l’Antiquité et la Renaissance, une succession de guerres dévastaricies et de maladies ravageuses (lèpre, peste) causèrent de grosses pertes humaines et beaucoup de souffrance.

Le matériau le plus utilisé fut la pierre locale dont le type varie selon les régions ; dans le sud-ouest, on a eu parfois recours à la brique. L’amélioration des techniques de construction allait de pair avec l’invention de machines plus perfectionnées treuils, palans, grues, etc.